Les eaux écologiquement intactes résistent mieux aux changements climatiques et répondent également mieux aux diverses exigences sociétales. Il faut donc protéger les ressources en eau contre les prélèvements excessifs ainsi que les contaminations par des polluants et des engrais. Par ailleurs, il est nécessaire de maintenir ou de restaurer l’état naturel des ruisseaux, des fleuves et rivières, des lacs et des eaux souterraines.

Drainage urbain

Dans le contexte des changements climatiques, le système des stations d’épuration des eaux (STEP) atteint ses limites : si, lorsque les débits des cours d’eau sont faibles, les effluents des STEP sont moins dilués, la charge pour les eaux est élevée, malgré le traitement.

Il est donc essentiel que les zones habitées rejettent encore moins de polluants dans les eaux. Pour réduire la charge chimique des cours d’eau accueillant une part importante d’eaux usées, une sélection stratégique d’environ 140 STEP devraient se doter d’étapes de traitement supplémentaires d’ici à 2040.

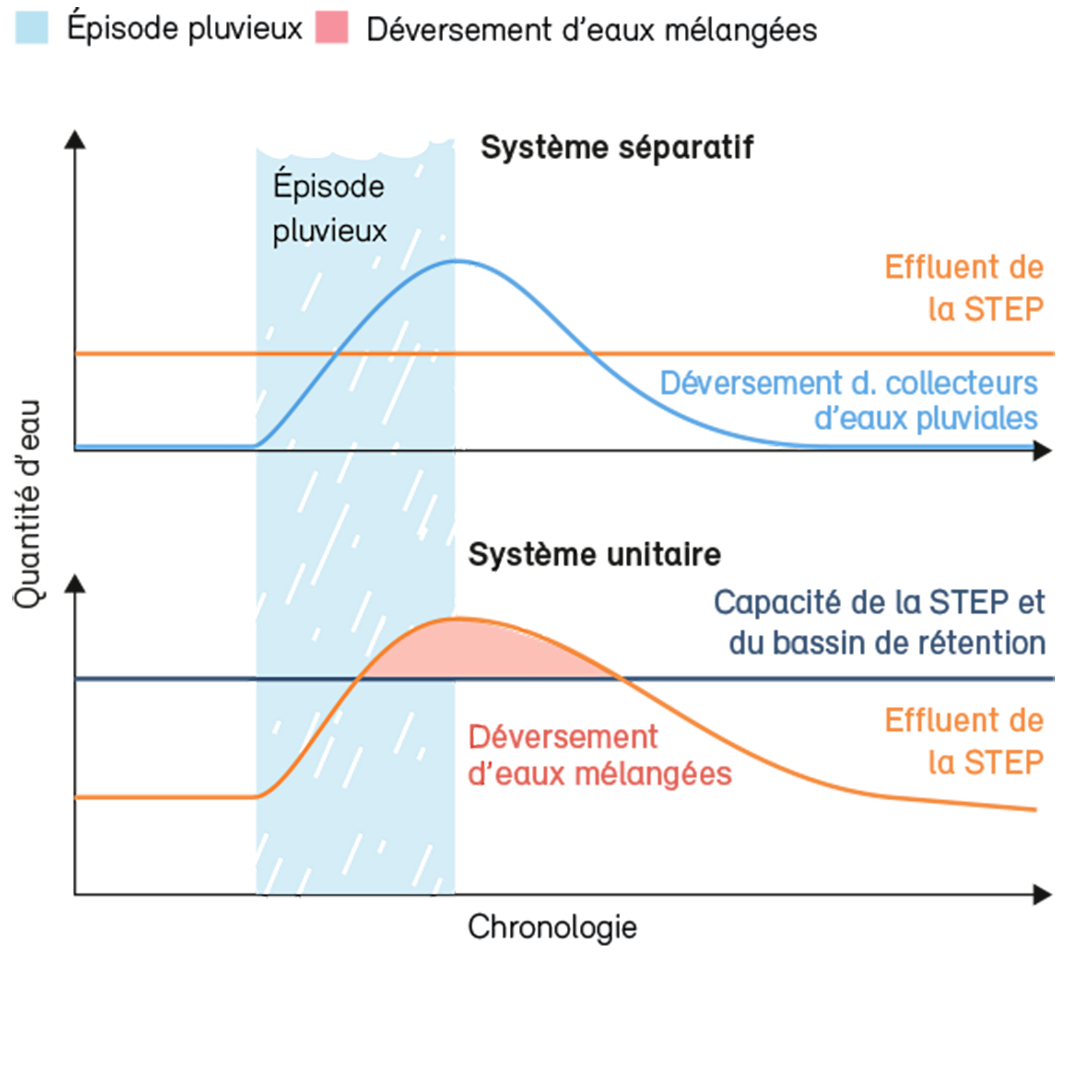

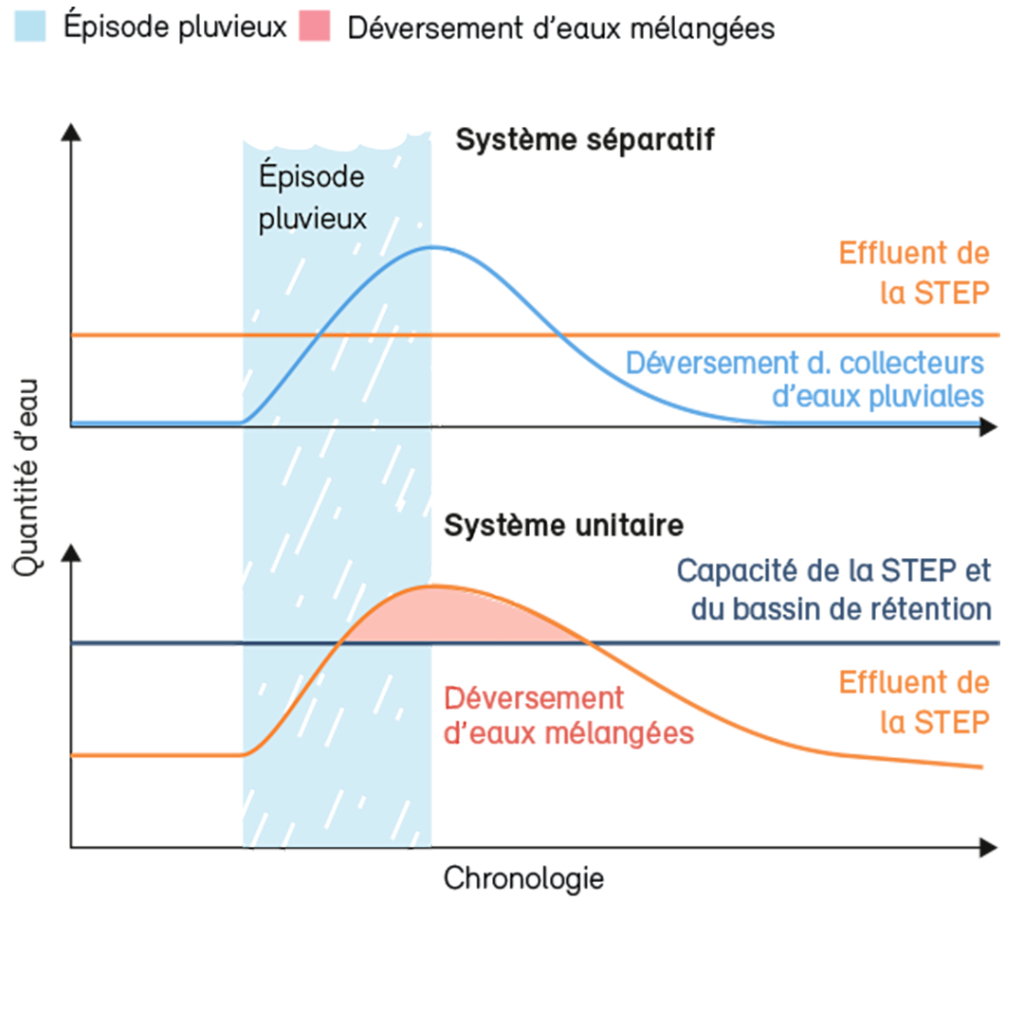

Les épisodes de pluie intenses seront amenés à se multiplier à l’avenir, transportant une quantité d’eau telle dans les canalisations que les stations d’épuration ne pourront plus la traiter. Une partie des eaux usées rejoindra les cours d’eau sans traitement préalable. Pour éviter un tel phénomène, il s’agira si possible de ne plus faire passer dans les canalisations l’eau de pluie présente sur les surfaces imperméabilisées, mais de procéder de manière encore plus systématique, en absorbant ou en retenant l’eau dans la zone habitée concernée.

Réaction du système séparatif et du système unitaire en cas de fortes précipitations

Polluants issus de l’agriculture

Les apports de polluants dus à l’agriculture constituent également un défi pour les eaux : les résidus des produits phytosanitaires et des engrais se retrouvent dans les eaux souterraines, les cours d’eau et les lacs. Ils affectent dans de nombreux endroits l’approvisionnement en eau potable et l’écologie des eaux. L’augmentation des épisodes de fortes précipitations aggrave le ruissellement superficiel des polluants et des nutriments en provenance des champs vers les eaux. En outre, les précipitations hivernales plus importantes transportent davantage de nitrates issus des engrais vers les eaux souterraines. Il est ainsi primordial de réduire les quantités de polluants utilisés, conformément aux objectifs du plan d’action Produits phytosanitaires adopté par le Conseil fédéral en 2017.

Prévenir toute surexploitation

Des prélèvements d’eau pour les zones habitées, l’industrie et l’artisanat ou encore l’agriculture ont lieu sur de nombreux sites, dans les eaux souterraines comme dans les cours d’eau et les lacs de Suisse. Concernant les volumes, les quantités les plus importantes sont celles des quelque 1500 sites de prélèvements des centrales hydroélectriques. La loi fédérale sur la protection des eaux définit quelle quantité d’eau doit rester dans les eaux en aval du site de prélèvement et permet ainsi d’éviter tout assèchement partiel ou total.

Les zones humides, mais aussi de nombreux ruisseaux ainsi que les fleuves et rivières ont besoin de niveaux d’eau suffisamment élevés pour ne pas s’assécher complètement ni charrier une quantité insuffisante d’eau durant les périodes de sécheresse. Un usage mesuré des eaux est donc nécessaire lors des prélèvements réalisés à partir des eaux souterraines.

Des eaux proches de l’état naturel

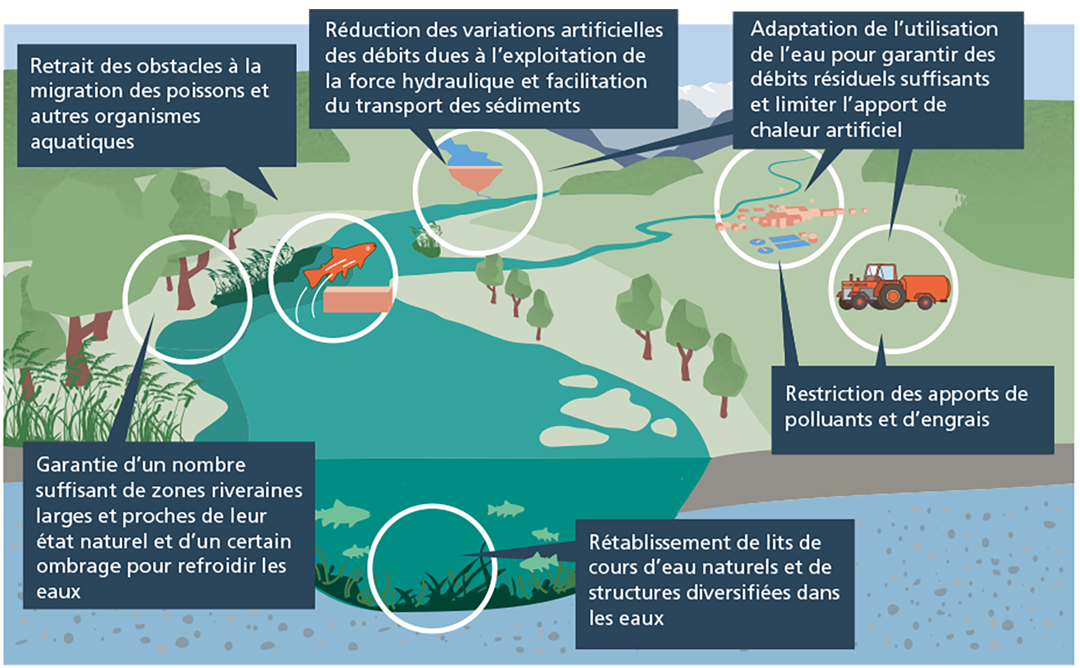

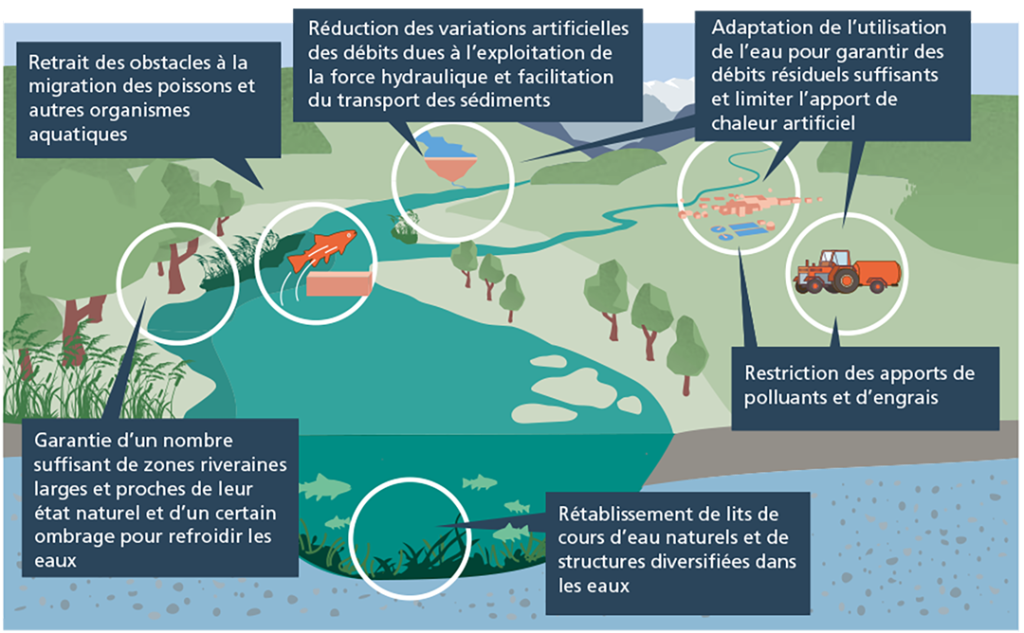

Un autre problème concerne les obstacles qui limitent considérablement la mobilité de nombreux organismes aquatiques en Suisse. Par exemple, des centrales hydroélectriques et des seuils entravent, voire empêchent la migration des poissons et d’autres animaux tels que les écrevisses. Pas moins de 16 000 kilomètres (soit un quart de tous les tronçons de cours d’eau helvétiques) se voient aujourd’hui affectés dans leur structure, voire déplacés dans des conduites souterraines.

Avec la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux en 2011, la Suisse a entamé deux projets s’étendant sur plusieurs générations pour assainir les eaux :

- D’ici à 2030, la migration des poissons doit être améliorée au niveau de 1000 barrages environ, les variations excessives de débit seront éliminées pour près de 100 centrales hydroélectriques, et 500 installations occasionnant des déficits de charriage seront assainies.

- En outre, des travaux ont commencé dans tout le pays pour redonner aux eaux sur 4000 kilomètres, d’ici à 2090, davantage d’espace et de naturel ainsi qu’un meilleur ombrage.

Les assainissements écologiques et les revitalisations accroissent la capacité des formes de vie aquatiques à résister aux changements climatiques. Il faut aussi noter qu’ils contribuent à améliorer la connectivité de la nature ainsi que le paysage. Les mesures de protection du climat sont cependant tout aussi importantes pour contenir autant que possible l’augmentation des températures des eaux et les modifications des débits.

Graphique sur les mesures de renforcement des eaux

Documents

Le rapport « Effets des changements climatiques sur les eaux suisses » propose une vue d’ensemble synthétique des résultats, et constitue une introduction aux informations et données plus spécialisées.

Dernière modification 14.05.2021

Contact

Office fédéral de l'environnement OFEV

Division Hydrologie

Papiermühlestr. 172

3063 Ittigen