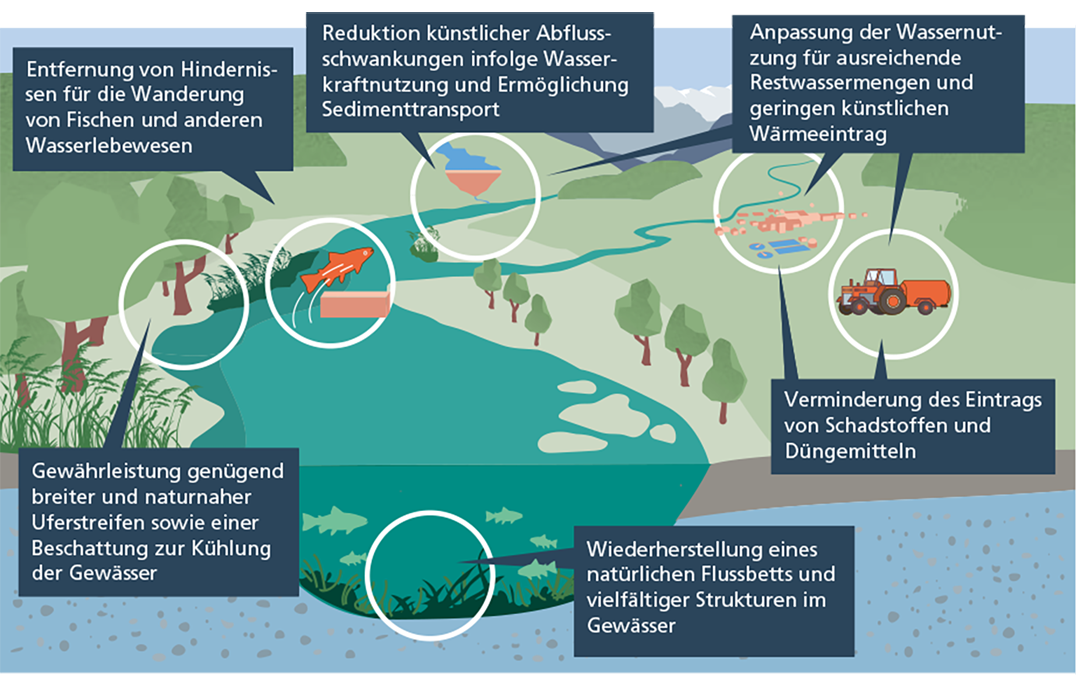

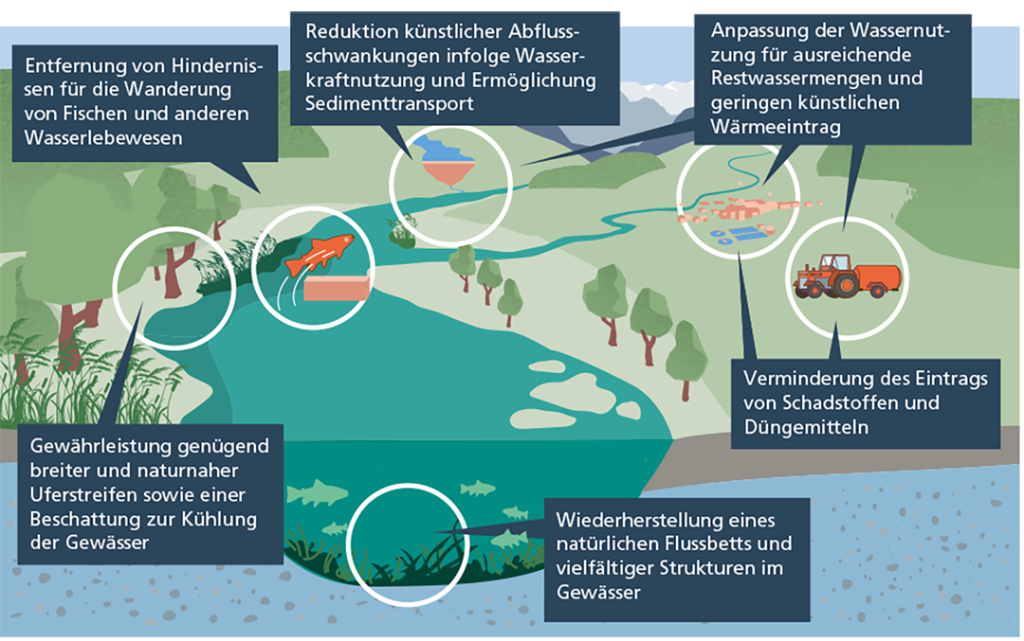

Ökologisch intakte Gewässer können besser den Klimawandel verkraften und die vielfältigen Ansprüche der Gesellschaft erfüllen. Es gilt daher, Wasserressourcen vor übermässigen Entnahmen sowie vor Verunreinigungen durch Schadstoffe und Düngemittel zu schützen. Ausserdem müssen Bäche, Flüsse, Seen und Grundwasservorkommen in einem möglichst naturnahen Zustand gehalten oder in diesen überführt werden.

Vor Verunreinigung schützen

Ein ausgedehntes Kanalisationsnetz sammelt über 97 Prozent des kommunalen Abwassers der Schweiz. Es wird in rund 800 Abwasserreinigungsanlagen (ARA) gereinigt und anschliessend in Flüsse oder Seen eingeleitet. Dieses bewährte System gerät durch den Klimawandel an Grenzen: Wenn bei geringer Wasserführung der Flüsse die Abläufe der ARA weniger stark verdünnt werden, ist die Belastung der Gewässer trotz Reinigung zu gross.

Daher ist es wichtig, dass noch weniger Schadstoffe aus den Siedlungen in die Gewässer gelangen. Um die chemische Belastung von Flüssen mit hohem Abwasseranteil zu reduzieren, sollen bis 2040 rund 140 strategisch ausgewählte ARA mit zusätzlichen Reinigungsstufen ausgestattet werden.

Intensive Regenfälle werden sich in Zukunft häufen. In solchen Situationen fliesst so viel Wasser in die Kanalisation, dass die Kläranlagen es nicht mehr verarbeiten können. Ein Teil des Abwassers gelangt ungereinigt in die Flüsse. Um dies zu vermeiden, soll Regenwasser von versiegelten Flächen in Zukunft möglichst nicht mehr in die Kanalisation eingeleitet, sondern noch konsequenter als bisher innerhalb der Siedlung versickert oder zurückgehalten werden. Solche Massnahmen können auch dabei helfen, die zunehmende Hitzebelastung in den Städten zu mindern.

Eine Herausforderung für die Gewässer ist auch der Schadstoffeintrag aus der Landwirtschaft: Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und Düngern gelangen in Grundwasser, Flüsse und Seen und beeinträchtigen vielerorts die Trinkwasserversorgung und die Gewässerökologie. Die Zunahme der Starkniederschläge erhöht die Abschwemmung von Nähr- und Schadstoffen aus den Feldern in die Gewässer. Die höheren Winterniederschläge transportieren zudem mehr Nitrat aus Dünger ins Grundwasser. Entscheidend ist darum, die Menge an ausgebrachten Schadstoffen zu reduzieren, wie es der Bund mit dem 2017 gestarteten «Aktionsplan Pflanzenschutzmittel» anstrebt.

Massnahmen zur Stärkung der Gewässer

Übernutzung verhindern

Wasserentnahmen für Siedlungen, Industrie und Gewerbe oder Landwirtschaft gibt es an zahlreichen Stellen im Grundwasser sowie an Flüssen und Seen der Schweiz. Mengenmässig weitaus am bedeutendsten sind die rund 1500 Wasserentnahmen durch Wasserkraftwerke. Das Gewässerschutzgesetz regelt, wieviel Wasser unterhalb der Entnahmestellen in den Gewässern verbleiben muss, und verhindert damit, dass diese teilweise oder ganz trockenfallen.

Feuchtgebiete aber auch viele Bächen und Flüssen benötigen ausreichend hohe Grundwasserstände, um während Trockenheit nicht auszutrocknen oder zu wenig Wasser zu führen. Deshalb ist eine haushälterische Nutzung bei Entnahmen aus dem Grundwasser notwendig.

Bei höheren Temperaturen braucht die Natur mehr Wasser. Die Gewässernutzungen müssen sich diesem natürlichen Mehrbedarf anpassen, sonst schädigen sie die Ökosysteme. Zudem müssen die verschiedenen Nutzungen in Zeiten, in denen Wasser knapp ist, priorisiert werden. Der Blick in die ferne Zukunft ist wichtig, weil Wasserbauwerke und Nutzungskonzessionen über viele Jahrzehnte bestehen.

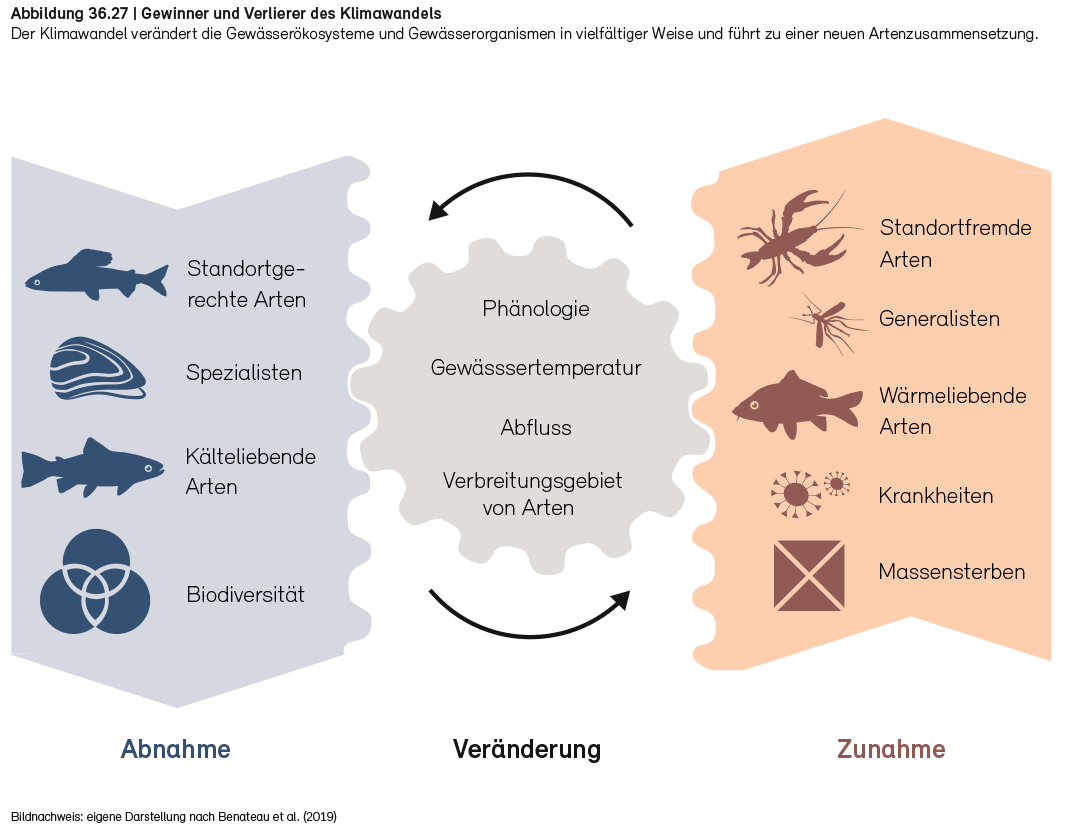

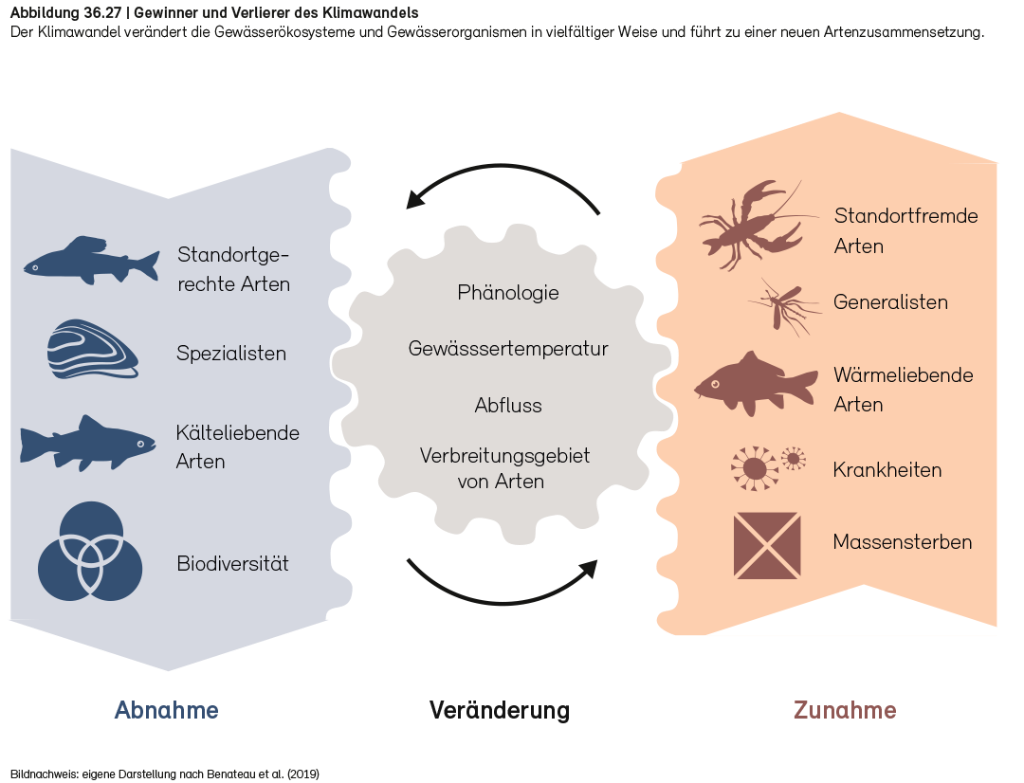

Gewinner und Verlierer des Klimawandels

Naturnahen Zustand anstreben

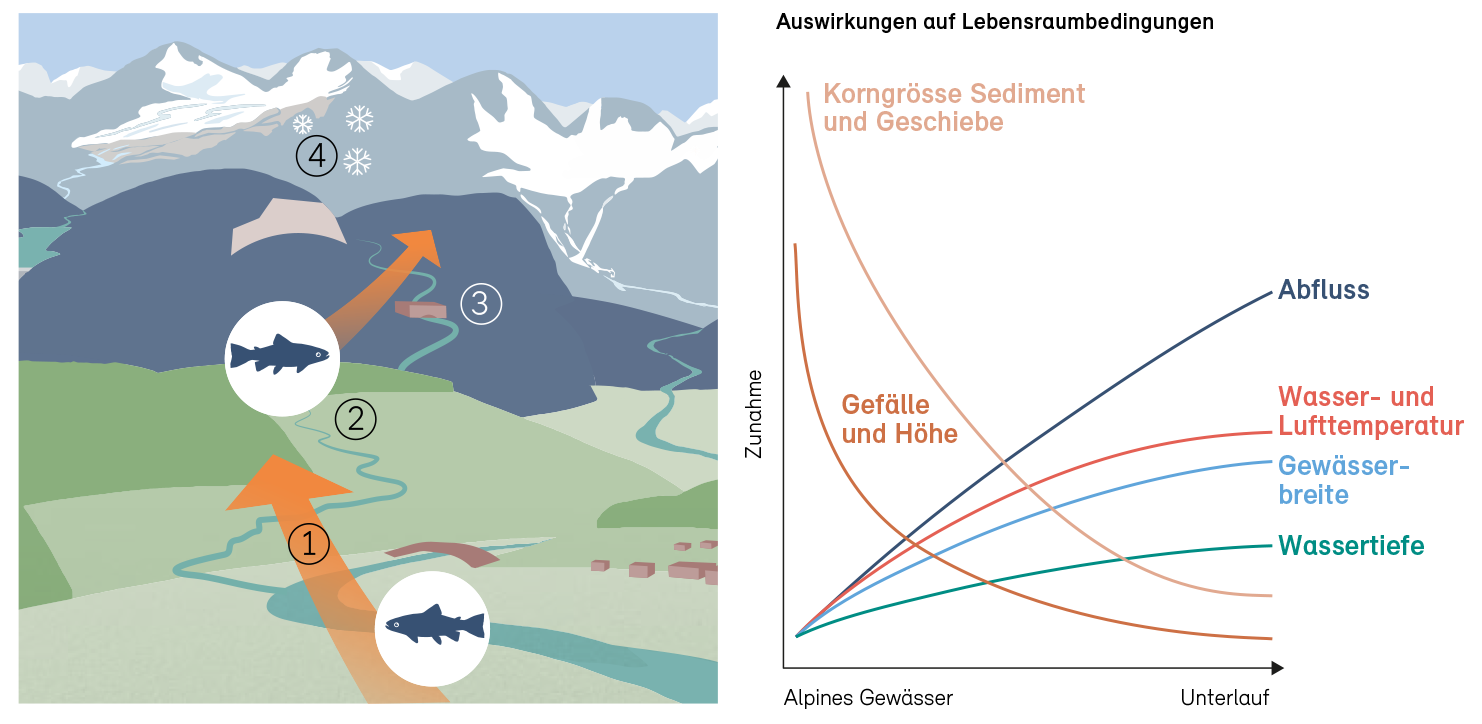

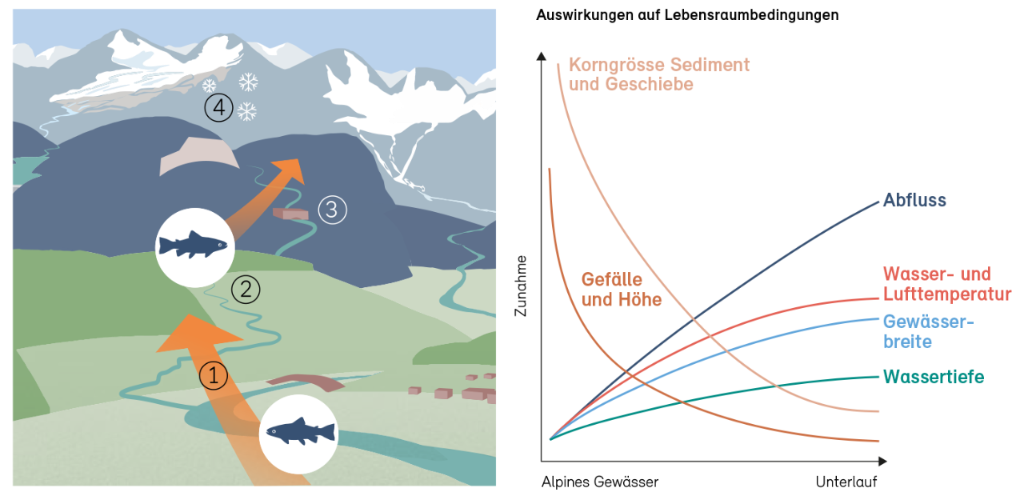

In der Schweiz schränken Hindernisse in den Gewässern die Mobilität zahlreicher Wasserorganismen erheblich ein. So behindern Wasserkraftanlagen und Schwellen das Wandern von Fischen und anderen Tieren wie Krebsen oder unterbinden es ganz.

Im 20. Jahrhundert wurden viele Gewässer zum Schutz vor Hochwassern begradigt und verbaut. Zusätzlich wurden die meisten Feuchtgebiete der Schweiz entwässert, um Land zu gewinnen. Rund 16 000 Kilometer – etwa ein Viertel aller Gewässerstrecken in der Schweiz – sind heute in ihrer Struktur beeinträchtigt oder gar in unterirdische Rohre verlegt.

Mit dem 2011 revidierten Gewässerschutzgesetz hat die Schweiz zwei Generationenprojekte zur Sanierung der Gewässer auf den Weg gebracht:

Bis 2030 soll die Fischwanderung an rund 1000 Wehren verbessert werden, übermässige Abflussschwankungen werden an etwa 100 Wasserkraftwerken beseitigt und 500 Anlagen mit Geschiebedefiziten saniert. Zusätzlich haben überall im Land Arbeiten begonnen, um den Gewässern bis zum Jahr 2090 auf rund 4000 Kilometern Länge mehr Raum und Natürlichkeit zurückzugeben und für eine bessere Beschattung zu sorgen.

Die ökologischen Sanierungen und Renaturierungen machen das Leben im Wasser gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähiger. Nicht zuletzt tragen sie zur besseren Vernetzung der Natur und zu einem schönen Landschaftsbild bei. Ebenso wichtig sind jedoch Klimaschutzmassnahmen, um den Anstieg der Wassertemperaturen und die Veränderungen im Abfluss möglichst klein zu halten.

Vernetzung im Kontext veränderter Lebensraumbedingungen

Die Kernaussagen finden Sie auch in der Hydro-CH2018 Broschüre, die in gedruckter Form oder elektronisch als Download erhältlich ist.

Weitere Informationen

Letzte Änderung 22.06.2021

Kontakt

Bundesamt für Umwelt BAFU

Abteilung Hydrologie

Papiermühlestr. 172

3063 Ittigen